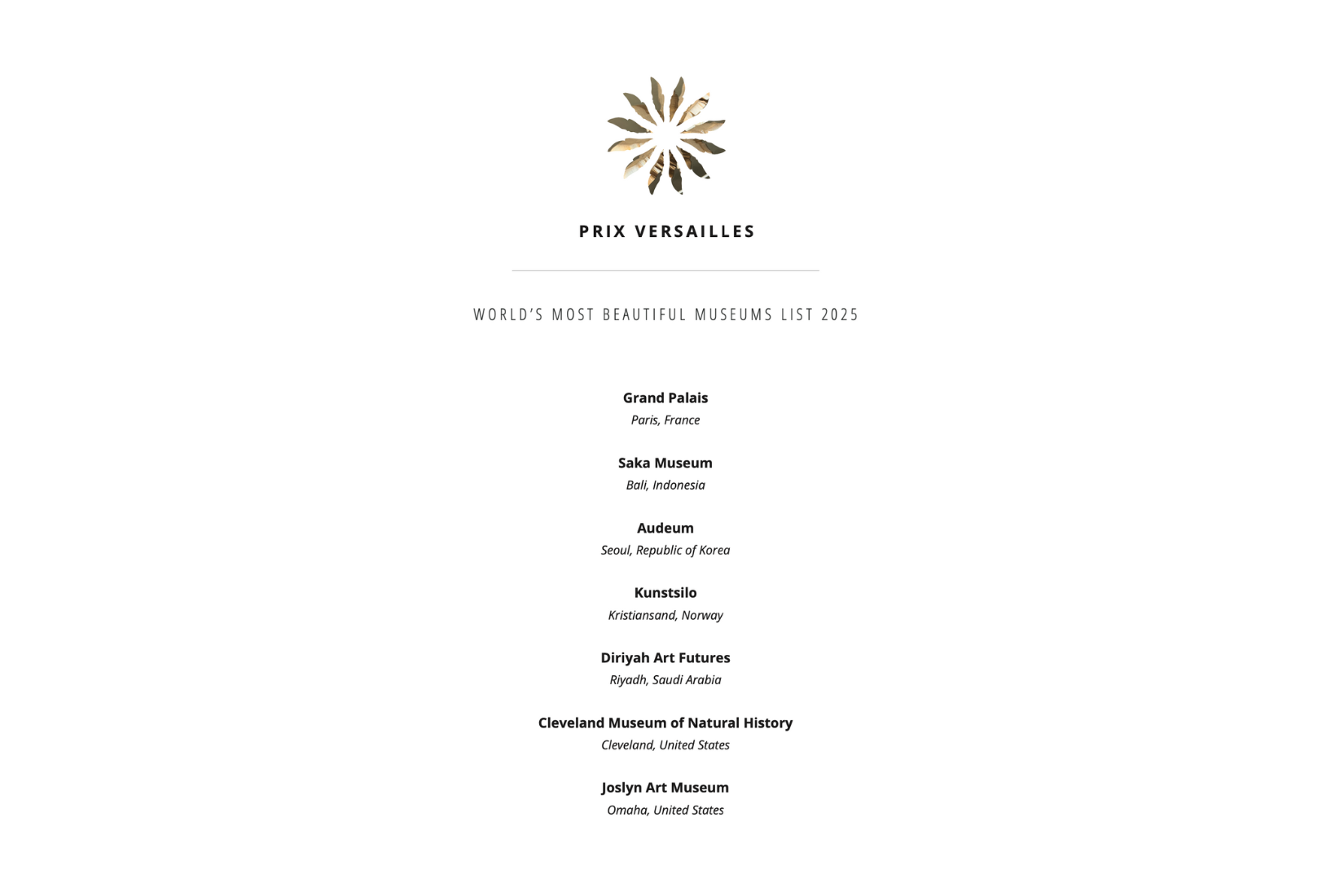

聯合國教育科學文化組織(UNESCO)創立的「凡爾賽獎」(Prix Versailles)於日前(5 月 5 日)率先公佈 2025 年全球七大最美博物館榜單,獲獎建築橫跨亞洲、歐洲、中東及美洲 —— 從法國的世紀翻修工程到沙特阿拉伯的數位藝術前哨站,每一座建築都展現了當代博物館設計的最高水準。

該獎項自去年起增設博物館項目,旨在表彰那些通過嚴謹藝術設計,將建築本身轉化為文化瑰寶的傑出作品。這些建築不僅僅是藝術品的「容器」,更成為了「聰明永續性」(intelligent sustainability)的典範,在文化與環境間找到完美平衡。

那一起來看看 2025 年這七座博物館,美得令人屏息的所在?

法國大皇宮(Grand Palais)

巴黎的世紀鉅作重生

(圖片取自/GrandPalaisRmn)

作為巴黎 1900 年世博會的明珠,大皇宮(Grand Palais)在 Chatillon Architectes 建築事務所的精心修復下重新煥發生機。

這座擁有 17,500 平方米巨型玻璃屋頂的標誌性建築,修復團隊保留並強化了繞行整個內部的上層走廊,使之成為一條真正的漫步廊道,讓遊客能以教育性視角欣賞巴黎的歷史與建築細節;昔日的塵土色外牆與蘆葦綠金屬框架背後,如今轉變為藝術、創新與沉浸式體驗交融的發現與分享之地,在百年後依舊能將自然光灑滿整個空間。

Grand Palais

地址:Avenue Winston-Churchill, 75008 Paris, France

峇里島 Saka Museum

當靈性哲學與文化交融

(圖片取自/@sakamuseum, Napp Studio & Architects)

藏身於峇里島阿雅娜度假村內,俯瞰金巴蘭灣的 Saka Museum,由三菱地所設計、室內設計則是由香港建築事務所 Napp Studio & Architects 所負責,自 2024 年 7 月開放以來便以其獨特的文化氛圍驚艷世人。

建築設計體現了峇里島「Giri Segara」哲學 —— 致力於保存傳統工藝與靈性哲學概念,山與海之間的神聖平衡,象徵靈性力量與生命持續轉變的相互連結;傾斜的屋頂在視覺上連接山脈與海洋,環繞博物館的反射池則映照著變幻的月光,成為內省與更新的隱喻。Saka Museum 不僅展示島嶼的歷史物件與傳統文化,更是將容器與內容完美融合於自然環境中的建築奇蹟。

特別的是,博物館的設計靈感源自印尼以月亮週期為重心的卡薩曆法,以及注重人與自然聯繫的文化傳統;同時,因創辦人夫人來自日本,建築更巧妙融合「風火水土」元素,展現出濃厚的日式侘寂美學,營造出和諧且寧靜的氛圍。

Saka Museum

地址: Jl. Karang Mas Sejahtera, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361 印尼

首爾音響博物館(Audeum Audio Museum)

五感交響的建築樂器

(圖片取自/ @audeummuseum)

在首爾,隈研吾設計的音響博物館(Audeum Audio Museum)超越了單純的聲音體驗,創造出一座能讓訪客通過五感重新連接自然的建築樂器。博物館外觀由 2 萬枝密集排列的明亮鋁管組成,捕捉自然中秩序與無序並存的狀態,以及自然光的短暫美感。當訪客穿過鋁管森林,沿著石階山谷向下,堅硬的外部逐漸讓位於由芬芳柏木打造的入口,木材的香氣與溫暖刺激感官,同時喚起與自然的親密感。

除了各種不同的高級音響設備,分佈於每個樓層外,而室內木質牆面採用階梯式排列設計,不僅增添層次感,還有效提升寬敞空間的吸音性能,營造出溫暖舒適的聲音環境。建築從內至外,將視覺、聲音、風與氣味融合為一體,提供獨特的多感官體驗,成為休息與沉思的場所。

更特別是,負責視覺識別設計的原研哉從博物館的標誌性館藏 —— 音響喇叭的造型汲取靈感,設計出象徵「聆聽之地」的標誌性 Logo,充分展現聲音與視覺的巧妙結合。

Audeum Audio Museum

地址:6, Heolleung-ro 8-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 06798

挪威 Kunstsilo

從工業穀倉改建為藝術館

(圖片取自/@kunstsilo)

位於挪威奧德勒亞半島的 Kunstsilo,原為 1935 年建造的功能性穀倉,30 個糧倉組成的巨大工業港口倉庫,經巴塞隆納與奧斯陸建築團隊 Mestres Wåge Arquitectes、BAX 和 Mendoza Partida 協作改造後,成為北歐藝術的現代化展館,自 2024 年 5 月正式開放。

這座三層樓高、總面積逾九萬平方英尺的博物館,不僅保留了歷史建築的混凝土圓筒結構,還新增中庭、展覽空間與屋頂露台,讓四周的自然風光融入其中。

館內收藏涵蓋 1920 年至 1990 年的 5,500 件北歐藝術品,完整呈現北歐藝術發展的脈絡,更是全球最大的北歐藝術私人收藏;最令人驚嘆的是其巨大的筒倉內部,吸引自然光線,強調了建築的宏偉規模,宛如一座混凝土大教堂,這個空間激發莊嚴與詩意。

Kunstsilo

地址:Sjølystveien 8, 4610 Kristiansand, 挪威

沙特阿拉伯 Diriyah Art Futures

沙漠中的未來願景

(圖片取自/©schiattarellaassociati_ph_Hassan A Alshatti)

由羅馬建築事務所 Schiattarella Associati 設計的 Diriyah Art Futures 是阿拉伯半島第一座專門展示數位藝術的博物館,也是沙特「2030 願景」首個公共文化項目,致力於推廣數位藝術與新媒體創作,建築外觀宛如從大地中冉冉升起。

該中心毗鄰聯合國教科文組織世界遺產 At-Turaif,建築體現納季德傳統與現代設計的融合,佔地 12,000 平方米,分為實現展覽廳、研究實驗室、藝術家駐地、禮堂和培訓中心等一系列獨立且簡約空間的集合,旨在無縫融合 Wadi Hanifah 的城市和農業元素,在建設與自然、傳統與未來之間建立令人愉悅的平衡。

建築採用在地材料如石材與泥土,創造出與沙漠景觀融為一體的結構,並結合可持續設計理念如地熱冷卻與雨水回收,呈現自然與人文的平衡;內部的設計,則以當代木材與玻璃搭配,打造陰影與光線交錯的藝術氛圍,成為數位藝術與文化對話的國際平台。

Diriyah Art Futures

地址:3029 King Faisal Rd, Al Bujairi, 7719, Riyadh 13712 沙特阿拉伯

克利夫蘭自然歷史博物館(Cleveland Museum of Natural History)

冰川啟發的建築之美

(圖片取自/DLR Group)

位於美國中西部俄亥俄州(State of Ohio)的克利夫蘭自然歷史博物館的新建築,旨在反映俄亥俄東北部豐富的地質歷史,一直致力於推廣科學教育與研究保護,這亦成了建築設計公司 DLR Group 的挑戰 —— 如何將這座擁有百年歷史的多樣化建築群重組為一個連貫的現代結構。於是,以五大湖冰川地貌為靈感,建築師將流動的白色沖積形態風格化為單一連續概念,統一了設施的各個部分。

博物館建於壯觀的景觀園區中,講述地球生命的歷史,訪客大廳中央展示最具標誌性的標本。當建築成為自然世界的表達時,它培養了一種驚奇與發現的感覺,這種博物館的首要使命在克利夫蘭得到了壯麗的展現。

Cleveland Museum of Natural History

地址:1 Wade Oval Dr, Cleveland, OH 44106 美國

喬斯林藝術博物館(Joslyn Art Museum)

美國中西部的歷史拼圖

(圖片取自/ @joslynartmuseum, ©Nic Lehoux)

這座始建於 1931 年的博物館,位於內布拉斯加州奧馬哈的喬斯林藝術博物館(Joslyn Art Museum),記錄 5,000 年人類創造力和世界文化多樣性,致力於呈現全球文化多樣性與人類創造力的歷史脈絡,原是由 Sarah Joslyn 捐贈資金,旨在免費向公眾開放藝術。

2024 年,全新「Rhonda and Howard Hawks Pavilion」由挪威建築事務所 Snøhetta 與美國 Alley Poyner 聯手設計,透過現代風格與周邊環境形成鮮明對比,並與 1994 年 Norman Foster 設計的玻璃中庭巧妙連接。新館以緩緩傾斜的中央樓梯銜接各建築元素,展現建築與歷史的對話。這座館區融合了裝飾藝術、現代主義與當代設計,為博物館注入新生命,成為探索美國歷史與人類未來的文化地標;而現代的風格建築與周圍環境形成強烈對比,似乎能超越時代,提供了美國歷史的全景視角,以及人類對未來 5,000 年的所有希望。

Joslyn Art Museum

地址:2200 Dodge St, Omaha, NE 68102 美國

如「凡爾賽獎」秘書長 Jérôme Gouadain 所評論:「 2025 年世界最美博物館榜單提供了最新博物館建築的非凡概覽,展現了年輕創意的蓬勃活力和成熟技藝的啟發。」

除了七大博物館之名,在世界評選名單中還會有酒店、餐廳、校園、機場等其他類別,逐一全面地展示全球設計領域的卓越成就。

Source Prix Versailles, @sakamuseum, Napp Studio & Architects, Grand Palais @le_grand_palais, @audeummuseum, @kunstsilo, ©schiattarellaassociati_ph_Hassan A Alshatti, DLR Group, @joslynartmuseum, ©Nic Lehoux